体を鍛えれば内臓が強くなる解剖学的な理由!

−骨格筋運動と内臓運動の関係―

障害児に全身運動をすると障害児の吸綴運動ができるようになる、障害児の接触指導に上唇に食べ物を接触させると効果がある、老人の口の中に一日数回パタカラを入れると誤嚥しなくなり、お餅を食べられるようになる、などなど色々な話が聞こえてきます。この効果がなぜ起こるのかについては(人体)解剖学教科書と(人体)発生学の教科書に書かれているにもかかわらず、解剖学者の適切な説明はないようですので解説をします。

基礎的な解剖とくに発生学の応用によってこの問題が理解できます。

1 咀嚼、嚥下運動は口の周りの筋肉が関係します、この筋肉は横紋筋(骨格筋)であり自分の意志で動かすことのできる随意筋がほとんどです。骨格筋は主に骨を軸として動かすために骨格筋と言われ全身の運動機能に関与する筋であり、脊髄から出る神経(主に脊髄神経)で動きます。

2 口、咽頭を除く腸に関係する臓器(消化器系)は、勝手に(自動的に)動く不随意筋(平滑筋)です。脳から来る迷走神経と交感神経によって動かされるのですが、動かす神経細胞は脳や脊髄と離れた神経節というところにあります(むろん神経節の神経細胞は、脳や脊髄という中枢神経と脳の中の視床というところで連絡しています)。それ以外に消化器系には食べ物などが入ってきたときに消化液や筋肉を動かすための特殊な細胞が居ます。それ故に腸は独立して動きます。

3 腸に分布している迷走神経(副交感神経)や交感神経は、互いに拮抗作用する自律神経と言われています。これが食道から肛門までの長い腸(約11メートル)を司る神経です(但し直腸は仙髄から来る副交感神経が分布しています。)

4 教科書には自律神経の中枢は脳幹や視床下部にある、と書いてありますが、しかしここでは運動性の中枢と自律神経の中枢の調整をするところと捉えると理解しやすいと思います。

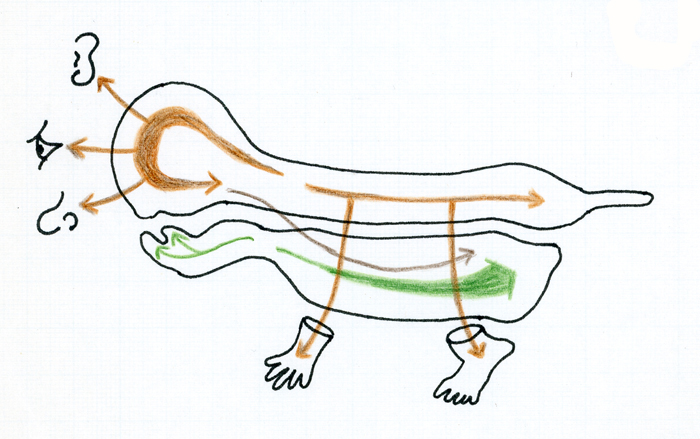

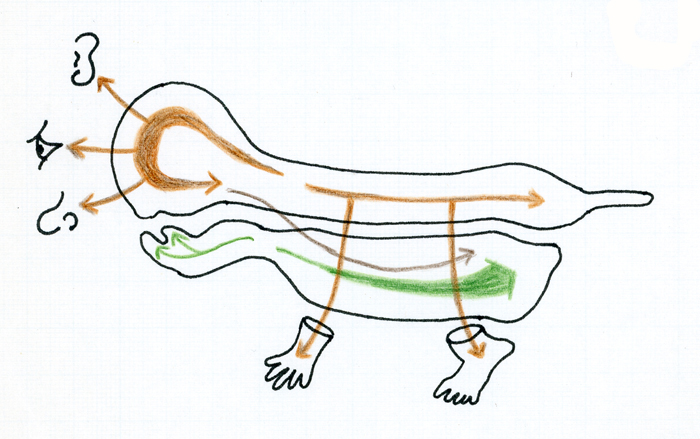

5 咀嚼や嚥下に関与する口と咽頭は、消化管の最先端の鰓腸という部分から発生します。ちなみにここからは声を出す喉頭や呼吸をする肺なども発生します。(解剖参照)

この鰓腸つまり鰓を特別に区別するのは次のような特徴があるためです。皮膚の細胞が口の中に入り込み脳の一部と癒合します(下垂体)、そして咽頭の筋肉が横隔膜になり、また舌の筋肉になります。喉頭や肺が発生し、鰓の内表面の細胞は甲状腺や上皮小体、胸腺など体のあちこちに移動して色々な細胞になります。つまり鰓の細胞はあちこちに動き回りいろいろな組織を作ります。

6 この一環として、口や咽頭は体の筋が入り込み、さらに食道の上半分は口腔の骨格筋(随意筋)が入り込んでいます。しかし、骨格筋でも嚥下や食道の運動はほぼ無意識のうちに起こる不随意性の強い運動です。これはあくまでも消化管の一部としてその運動に強く影響されて働くためです。

|

骨格筋をはじめとする体壁の要素は口を通じて消化管へはいり込み、消化器の要素は後方へ移動します。それ故咀嚼、嚥下に関与する咽頭や食道の筋は骨格筋が入り込んでいるのです。 |

7 結論

消化管を支配する自律神経節は、発生学的には神経堤と言う中枢神経を作る細胞と同じ起源をもつ細胞が腸の周りまで移動して分化したものです。つまり中枢神経と自律神経節の細胞はある意味でちかい親戚関係にあるということができます。それ故つまり協調性があるということです。

ですから腸の運動は勝手に動くのではなく、自律性を持ちながらも骨格の運動と共調するという訳です。

8 まとめ

口と咽頭は全身運動の筋と消化器系の筋の両方が入り混じっているところで、中枢神経と自律神経は強調して動く故に、体の筋を鍛えると消化器の筋も動くようになるということです。それ故、口の周囲の筋肉(表情筋と言う骨格筋の一部)を鍛えると、吸綴、咀嚼、嚥下、ひいては消化管の動き、消化液の分泌などに良い影響がある、という訳です。

蛇足ながら、全身運動をすると頭の働きが良くなるのは良く経験することですが、それは随意神経系の問題となります。