7 変異と変異の定着について

「進化は、変異なくしてあり得ない」

「進化における変異の実験は現段階では不可能である」

新しい種へ進化するためには変わることつまり変異性が必要です。では、進化に於ける変異性とはどのようなもので、なぜ変異するのでしょう。ここではこのような事を考えてみることにします。

発生の項目で見たように同じ種類の動物でも細胞でもかならず違った点があります。これはヒトの顔にうり二つはないこと、一卵性双生児とうでも成長すると完全に同じではない、などで理解できることです。一つの細胞から分裂した細胞でもまったく同じ細胞はありません。化石でも同様です。この違いを変異性と云います。変異性が進化に結びつくためには、一個体が変化するだけではなく種を構成するような集団がおなじように変わる必要があります。これが長い時間をかけてより安定化して新種となるわけです。この安定化する過程は「変異の定着」で議論することにして、ここでは変異の種類と変異の要因について触れます。変異の意味は古生物と現生生物では当然異なります。前者は長時間、しかも地質学的な問題があります。

何故変異するのか

詳しくは「10進化要因」で述べますが、変異の要因、何故変異するか?については様々な意見があります。しかし私は、まず宇宙科学の到達した「宇宙は不安定である」という命題と同じだ、と考えています。つまり、宇宙はというのは物質と置き換えることができ、「物質は不安定である」と理解することが出来ます。どのような物質も必ず不安定な要素を僅かにでももっているということです。これは自然界に二つと同じ物ないことです。例えば同じ形態の雪の結晶つくることに成功して私たちばビックリしましたが、この同じ結晶でも分子構成などは違っているとのことです(Who Ever Said No Two Snowflakes Were Alike? - The New York Times:

http://www.nytimes.com/2016/01/23/science/who-ever-said-no-two-snowflakes-were-alik

e.htm )。これは階層性の問題で、ある階層では同じでも階層を上げたり下げたりすると異なる、ということです。

その生物版が生命=生物の変異性なのです。

つまり生命=生物の変異性は物質界と共通の原則の一つ、つまり万有引力の法則などとおなじ自然界の基本原理である、と言うことです。変異することが普通で、もし同じであったらそれが異常なのです。

むろん、同じあるいは異なるというのは階層と基準をどのように設定するかの問題でもあるのですが、これを一致させても全く同じというものは原子にしろ、生物にしろ、星雲にしろ、ないということです。

そしてもう一つの基本的な問題は、生物の進化は物質界の時間的推移=変化の生物版なのだということです。これは生物の進化とはなにかで改めて議論します。

さて繰り返しますが、変異することが正常なので、これが持って生まれた本来の性質なのです。全物質界すべてがこの同じ法則=原則に当てはまるということです。この変異の原因は哲学的に有と無の問題となるのですが、ここではこれで止めておきます。

変異=不安定が普通だとすると、不安的な状態からより安定的な状態へ変化する傾向があるのは自明のことで、これも基本法則です。つまり、個体発生も系統発生=進化もより安定な状態への変化と捉えることができるのです。しかし、完全な安定はないために安定化への変化が永続的に続くのです。つまり「宇宙は不安定である」換言すれば全ての存在はなんらかの不安定性を含んでいる、よって安定化の変化は永遠に続く、これが基本なのです。そして生物も同じなのです。

古生物学的変異

まず古生物学の変異は主に化石一つ一つによって構成される「種」単位の形態の違いです。古生物=化石は、一個の歯などで決められることもあり、変異の範囲が限定していることもあります。そして変異は主に形の問題です。むろん近年技術が進んだため、化石の微細な構造や遺伝子などの変異性が分かってきました。それゆえに「種」に含まれる意味は変化しつつあり、化石の「種」の定義もより詳細になりつつあります、しかし基本は形態の変異と言うことになります。

そして古生物学的=化石の形態の比較には少なく見積もっても万年以上の単位の違いが含まれています。さらに化石が出た地層や地域の問題も入ってきます。

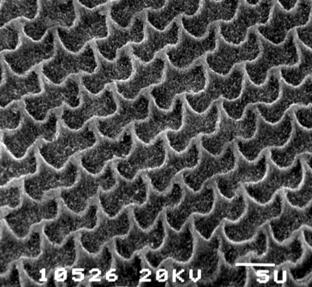

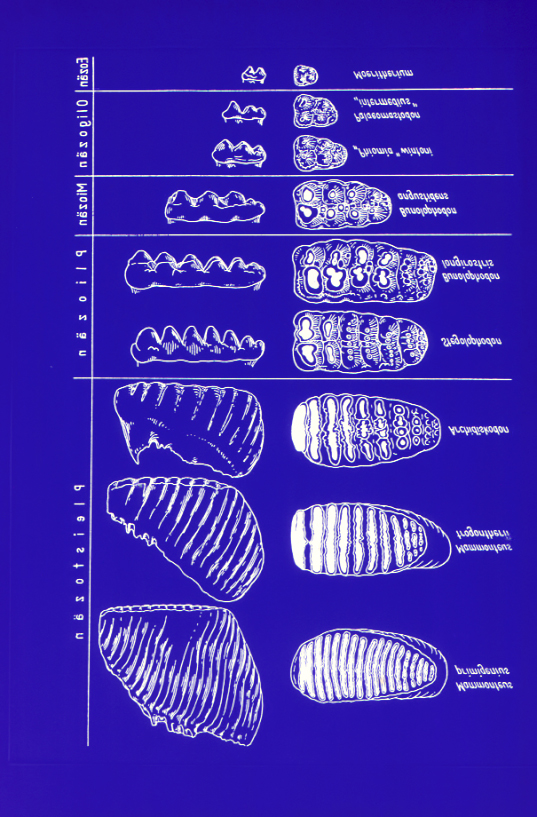

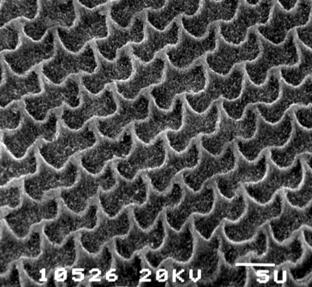

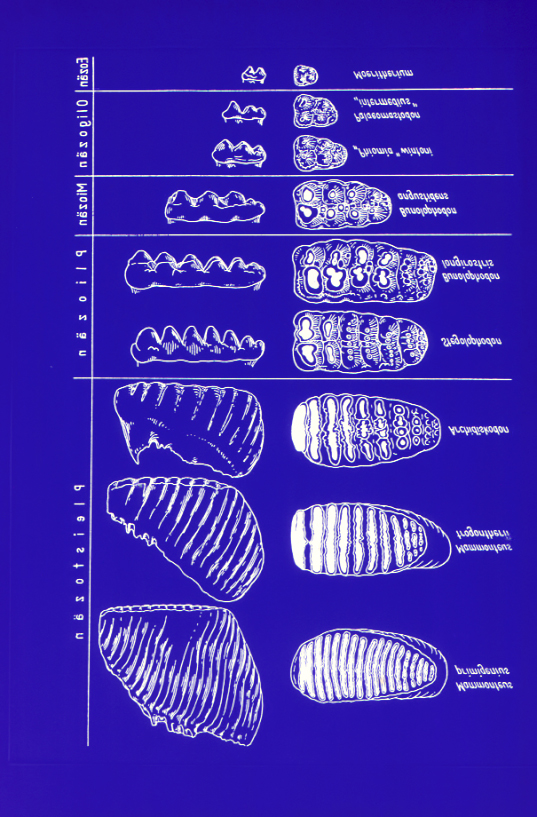

エナメル質をつくるエナメル小柱の変化。左はマストドン、中はナウマンゾウ、右はOsbornによるゾウ(長鼻類)の臼歯進化。

右のアーチ型から、中のイチョウの葉型に移行するには訳100万年から1000万年かかっている。

エナメル小柱一つはおもにエナメル芽細胞一つからつくられるため、細胞の変化でもこれ程の時間がかかるということである。

ちなみに、両方の形は変異の範囲ではお互いのエナメル質に存在する。

|

|

|

一方、生物の変異性は、生物界から種、個体、組織や細胞、そして細胞の構成要素(遺伝子や化学組成など)、生息環境、集団構成などあらゆる分野の研究が進んでいます。それは顔貌の違い、癖の違いなどの身近な事柄から分かると思います。これは古生物と全く違う点です。

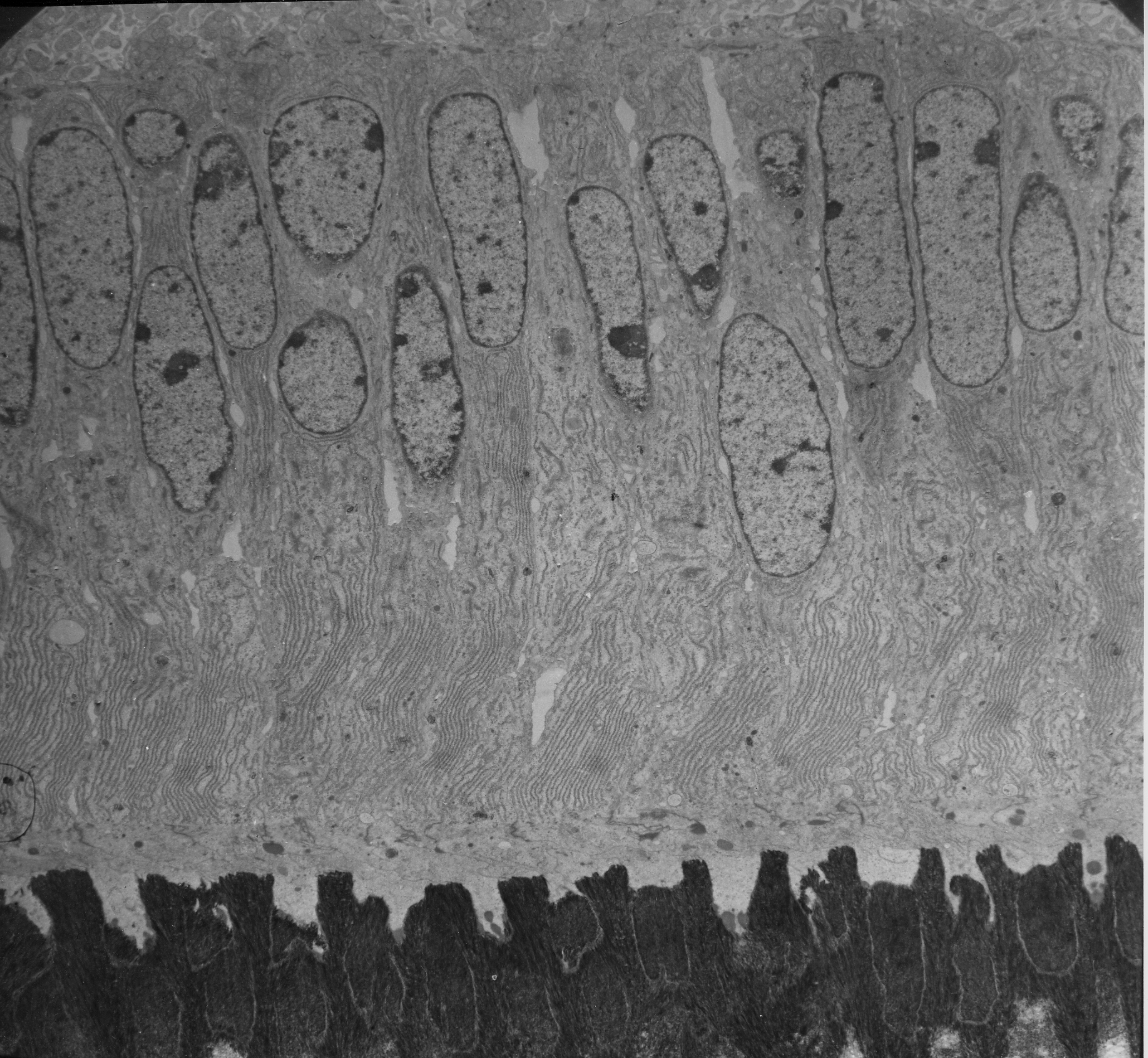

電子顕微鏡で細胞などを観察した際、同じ働きをする細胞でも同じ形態と機能は二つとありません。無論、同じ細胞の遺伝子発現、代謝等々でも同じものはありません。そしてこの変異性は個体発生、細胞分化の初期に比較的多く(この変異が成体の形となるという意味)、発生の後期になるほど少なくなる傾向を示します。それは老化するほど細胞分裂も少なくなることから分かります。しかし、老化後も個人差があるように、全ての細胞や組織などに変異性が認められます。このことは変異が生物の群れから細胞までのすべての階層、そして一生涯の全生物学的現象の過程に認められることを示しています。

変異についてよく挙げられるのは銀杏の葉の変異率です。葉の亀裂は同じではなく、その形の比率は少しずつ変ります。そして大切なことは、この変化が種レベル以上の集団でも認められることです。つまり表題に示したように生物学的変異は全ての階層、代謝、分化過程で常に生じるのです。

しかしこのような生物学的な変異は、ながく見積もってもその生涯、つまりほぼ一万年以内の現在時間の現象であることも確かです。

|

|

時間は数値では捉えられない

時間の概念は数値だけでは理解できません。まえに強調したように法則性が違うのです。この法則性の違いを研究することが今後の進化の解明の大切なひとつの課題だと考えています。私は、このカギは(脊椎動物では)歯の研究にあると勝手に自負していますが、いかがでしょう?(その理由は、化石の種のレベルから細胞レベルまで、それより細かい構造まで比較対比できることです。ほかにこのような組織はありません。)

脚注:歯は化石として残りやすく、脊椎動物には口腔や鰓の歯、それ以外の動物にもさまざまな歯があり、動物に比較的広く分布しています。歯の形態は特に哺乳類では化石の動物種の決め手の重要な資料です。しかも歯は現生の動物にもあり古生物と対比しやすい材料でもあります。生物界全体からすれば限られた種類しか歯を持っていませんが、その構造には一つの細胞、細胞集団の軌跡が残されているため、化石と現生の歯が単に形態だけではなく細胞や組織のlife cycleまで比較研究できるという特質をもっています。このような構造は、動物では他に類例のない材料です。

変異の要因―内因と外因―

変異性あるいは変異は多くの場合、生物体内の放散する現象(内因)と捉えることが多いのですが、生物体外からの影響(外因)による変異もあり得ます。外因は進化の獲得形質に発展する要因として捉えられ、古生物学の研究から導き出された法則です。しかし、発生や分化の現象あるいは代謝現象の研究が進んだ今では内因と外因の区別をつけるのは困難な面があります。

たとえば自己保存の最も大切なものは遺伝であり、その中心は何と言っても遺伝子にありますので、遺伝子の変化と形質の発現への経路を振り返り、外因と内因とを検討しておくことにします(これは次の獲得形質で改めてより詳しく議論します)。

遺伝子は配偶子形成時に減数分裂をして、受精してDNAが回復し、卵割して最終的に体の構成細胞(体細胞)となります。この細胞のDNAの遺伝情報はRNAを介して細胞質に伝えられタンパクをはじめとする色々な物質の合成、分泌、消化、吸収、つまり代謝を行います。一概に代謝と言っても細胞内の複雑な系をとおして個体や器官、組織内の細胞の外の環境と相互作用します。この過程では細胞の代謝ごとに無数の因子が作用します。

多細胞動物では細胞が集合して個体を作ります。個体の中には働きの同じあるいは同じ目的へ向かって働く細胞が集まり組織や器官を形成します。そしてこれらの細胞同士が相互に情報交換し合って連携し協調して働くのです。このすべての過程に変異が起こります。遺伝子の転写過程にも酵素の働きにもわずかな変異があってもだいたいは正常な発生、分化、代謝などをおこないます。それは細胞同士、また組織どうし等々において相互補助的な相補性があるからです(相補性は体制の原則参照のこと)。

逆に、変異によって酵素一つかけても正常の発生をしないこともあります。

このうち遺伝子、とくに核分裂期の遺伝子は突然変異を含む変異が起きやすく、また初期発生過程の細胞は外的環境の影響を受けやすいことは既知の事実です。しかし、突然変異などが内因によると断定することはできません、細胞は常に外部の環境と相互関与しているためです。細胞同士の相互作用、組織と細胞の相互作用、器官と組織の相互作用、個体と個体、あるいは個体と自然環境等々は常に影響し合っています。生殖細胞以外の細胞の影響が外因ではないとは言い切れません。前にも触れたように内因か内因であるのかを特定することは困難なのです。

よって、一生涯に起こるすべての変異は、自ら起こる内因なのか環境からの影響なのかの区別がつけにくく、進化における変異の内因と外因の議論はあまり大きな意味を持たないと私は考えています。内因も外因もあるはずです。

結論としては、進化にとって大切なことは変化する、変異性がある、ということその原因は内因もあるし外因もあるということです。その原因はなんらかの不安定な要因があるためであり、様々により安定な状態への変化が生ずるためです。

さらに大切なのは、次節の議論である変異が定着(保存)され次世代へ受け継がれる(遺伝)ことです。

中立説について

蛇足ですが遺伝子の変異に基づいて世界を席巻した進化学説であり、現在も数多くの田が信じている「中立説」について触れておきます。

私の判断では、これはダーウィンによる変異の範疇に入るもので時間のスケールをのばせばこのような可能性がある、というもの以外の何者でもありません。変異は環境に適応するものもあるし、適応しないものもあるのです。大まかに言えば適応する方が生存には有利でしょうが、そうでなくとも生存するものもあります。生物は多様なのです。

進化の要因をひとつの考えに集約するとこのような考え方になるのではないでしょうか。生物は多様な要因で進化する、と考えることで自由に自然を見つめられる、と私は考えています。

変異の定着について

生物が進化するためには、変異することとその定着、つまりより安定した形質になることがどうしても必要です。しかし、この定着過程を取り上げた議論はあまり目にしません。遺伝子を含む様々な変異を進化の原因としても、それが何千万年の新種へいたる過程は、極端に言えば希望的な思惑で、それ以上の理由は殆どないのが現状です。それは、変異するとなんとなくそれがつづき進化する、という根拠のない希望的観測があるのではないかと言う気がします。しかしこれは錯覚です。やはり時間の差による法則性の違いを乗り越えなければならないのです。

さて、変異あるいは変異性が進化に至るには、ある進化の群れつまり種としての変異の定着が必要です。つまり変異が表現され、保存され、何世代にわたって継続し(遺伝し)、種全体に拡がる、という変異の安定性が実現することが必要で、この全ての過程を「変異の定着」と私はよんでいます。

進化は実験できない

変異の定着には、化石による種形成が少なくとも10万年はかかるだろうという推定から、すくなくとも10万年間の細胞代謝あるいは生殖の繰り返しによる質的転換が必要なのだと考えることができます。その経過は現時点の時間軸では想像を絶するものです。

この生物の変異が何万年単位で繰り返されることが進化の基礎となるのです。現生生物の現象の時間は進化時間にたいしてゼロに近く、残念なことにこれらの生物現象から進化の道程を再現する(実験する)のは現時点では不可能と言うしかありません。

つまりこのような記録=事実は化石を除いてあり得ません。進化は実験できないのです、できるのは推定のみです。それには哲学がどうしても必要です。

注:この事実を様々に組み合わせた推定をより確実にするためには哲学が必要なのです。井尻さんはその哲学を唯物弁証法に求めました。そしてさらに弁証法を事実から発展させる必要があるとの考えに至り、「展開的弁証法」を提案しています(参考文献;弁証法をどう学ぶか:大月書店、弁証法の始元分析:大月書店)。

進化の仕方は多種多様

さて、このような変異のどれをある特定の種が進化の要素として選び形質とするかですが、化石で見る限り種それぞれあるいは同じ種でも時代によって様々だと推定されます。つまり進化の様式は多種多様であるようです。私は進化の方向の選択は種独自の固有のものである、つまり種による「嗜好性」で特異性に結びつく、と考えていますが、これは11.進化の法則として後ほどみることにします。

変異の定着を担保するのは体制の原則

変異、正確には個体と個体発生における変異全体のことですが、上記のとおりこれがないと進化が生じないことは自明です。問題は、個体発生という現在時間と、絶望的な隔たりがありそれゆえ法則が異なる進化=系統発生に、どうすればこの変異がたどり着けるか、定着するかなのです。

換言すれば、どのような法則をもってすれば個体発生が系統発生に反映するのか?という問題なのです。

化石が残っていることは、事実、反映される証拠であり、反映しているのです。繰り返しますが、変異というものには、突然変異のような間違いなく大きい変化もあるし、細胞内、あるいはタンパクのように小さな目に見えないような小さな変異もあること、小さな変異は生物現象の全過程に生じているのです。この様々な変異の起こる要因は前にも述べたようにそれが物質界の原則だからなのであり、それには内因も外因もあります。

この変異が表現型になるためには膨大な細胞分化と発生の経路をたどらなければなりません。それは細胞内外、そして組織や器官等などにおけるさまざまな要因との調和が必要なのです。そのうえで環境と調和することによってようやく表現型として定着し比較的安定する可能性があるのです。

もしある細胞の変異が細胞の表現型として定着し、個体全体に維持され個体の変異として定着して表現型に至る過程(これも膨大な過程であるが)でもやはりさまざまな状況と調和がなければ成し遂げることは出来ません。さらにある変異が個体の表現型になると同時に種全体の特徴とならねばならないのです。

ここで大切なことは嗜好性です。種は同じような性質、嗜好性等々をもつ集合体であるため、比較的容易に種全体へ波及することは理解されるでしょう。

ここで変異の繰り返しの継続の結果である化石をみてみると、古生物における系統発生は、長く続き世界各地に放散する種もあれば、その側枝として消失するものもあります。また一方で、先祖からあまり変化せず現在まで続いている種、そのうえ一地方に局在する種などもあります。

そして現生生物はこのような系統発生=進化の結果なのです。それゆえ当然棲み分けてニッチを獲得するのです。ここでは自己ないし環境との調和しバランスがそれなりにとれている比較的安定な状態と理解できます。

*上記の生物学的位置(ニッチ)は、かつて「棲み分け理論」(今西理論、あるいは可児籐吉の説)が一世を風靡し、サルの研究からサルの社会構造が唱えられ、人間社会の先駆的な形態として教科書にも記述されたことがあります。このサル社会は餌の過多によって崩れることなどいろいろ反論や批判がでて今では教科書に殆どみられなくなりました。つまり餌による群衆の安定性、バランスの問題なのです。

この現象を個体発生と系統発生の関係からみると、現在の断面で棲み分けていることやサルが社会的構造をとることは一時的な安定状態であり、それが進化に結びつくか否かは、とくに社会構造や棲み分けは化石では立証しにくく、哲学を借りて慎重に検討されるべきでしょう。

私は、この学説を直接進化に結びつけたのは生物学者の時間的な錯覚とみています。

さて、個体発生の変異が種の変異となり長期に歴史的時間に継続される可能性はどのような条件で実現するのでしょうか?これは個体発生と系統発生とにおける共通の法則=原則に沿った現象の場合に可能となると考えられます。そしてこの法則が地球、宇宙の法則、物質界と共通の法則、すなわちより普遍的法則であれば、まず長・長期的に継続する可能性が非常に高いといってさし支えないのです。

つまり変異がこの原則に従ったものであれば超長期的に維持される可能性は高いのです。

私は自分の研究からこの法則として、対称性と均衡、集合(分節)と調和、周期性、嗜好性などなどを抽出しました。これは5生命・細胞とは何かで示した「体制の原則」です。 体制の原則は個体発生と系統発生と共通であるばかりではなく地球、宇宙など物質界(化学や物理学でもみだすことができる)とも共通の法則です。個体の変異は体制の原則をとおしてより安定化へ向かう。これが生物の進化なのです。

つまり、体制の原則は系統発生と個体発生の反映を担保するのです

以上をまとめれば「個体発生は系統発生に体制の原則(特に対称と均衡)を担保して相互に反映する」ことになります。

*対称性はよりsymmetryに近い意味を持つ。2用語について参照。

*個体発生は受精から成熟をとおして老化し死に至る全過程を言う。